Прошло 60 лет после освоения Целины на Юге Сибири и в Северном Казахстане, и ряде других регионов. В 1954-1960 гг. в России и Казахстане было освоено 42 млн га, но по различным объективным и субъективным причинам к 2008 г. не использовалось только в России 57 млн га. Это угроза продовольственной независимости страны.

Для аграрного сектора России до 2020 г. приоритетной задачей предусмотрено повторное освоение в пашню земель, выведенных из оборота за последние 25 лет. Начинается Вторая Целина.

Положение усугубляется тем, что практически сплошная распашка огромных площадей целинных и залежных земель, а также большей части посевов многолетних трав вызвала в 1960-1966 гг. вспышку эрозионных процессов. Только в Западной Сибири в результате ветровой и частично водной эрозии к началу XXI века деградация охватила 9598,8 тыс. га или 22 % сельхозугодий, из них в сильной степени 1 %, средней — 18,4 %. Пахотные земли деградированы на площади 6950 тыс. га или 40,2 %. Еще значительнее негативное влияние эрозии проявилось в центре региона – в Омской области. Деградация под ее влиянием охватила 24,6 % сельхозугодий, в том числе в сильной степени – 1,6 и в средней степени – 23 % [Рейнгард, 2009.- С. 567-568]. Это дало основание для утверждения, что освоение Целины привело к началу опустынивания основных районов производства зерна в стране. Оправданием выведения из оборота ранее используемых земель часто является утверждение, что в середине XX в. якобы были введены в пашню непригодные почвы: солонцы и солончаки, которые могли давать урожаи лишь в первые годы, а потом «выпахались» и потеряли свое плодородие. Следует вернуться к тому времени, когда в годы Столыпинских реформ были полностью освоены плодородные почвы страны, т.е. продолжать тактику снижения объема полевых работ с расчетом на резкое увеличение продуктивности оставшихся в пашне земель.

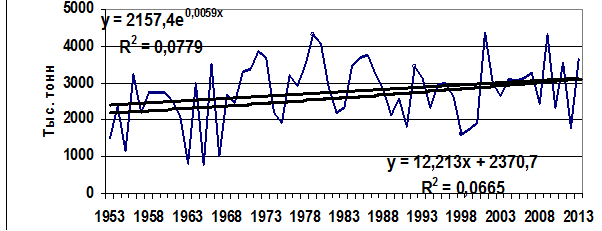

Ошибочность такого заключения ярко демонстрируется на рисунке 1 — отражающем динамику производства зерна в Западной Сибири за 60 лет. Валовые сборы зерна не возросли, а тренд свидетельствует о негативном его изменении.

Рисунок 1. Динамика валового сбора зерна в Западной Сибири, тыс.т.

Несколько лучше картина в Омской области (рисунок 2), где выше, чем в соседних областях, доля пахотных земель. В годы освоения Целины площадь пашни здесь увеличилась почти на 50 % с 3383,2 в 1953 г до 4457,9 тыс.га в 1960 г. В дальнейшем, благодаря существенной помощи из Госбюджета, производство зерна в 70-80-е годы за счет интенсификации сельского хозяйства повысилось с 1-2 до 4-х млн т. при площади пашни в 1970 г. 4418,6 тыс.га.

Рисунок 2. Динамика валового сбора зерна в Омской области, тыс.т.

Однако после прекращения помощи Государства, сбор зерна стабилизировался на уровне 3 млн т. при площади пашни в 2013 г. 4015,0 тыс. га.

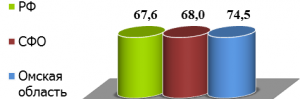

Хотя и здесь выведено из пашни по официальным источникам 500 тыс. га – более 11 %, но это практически не отразилось на производстве продукции растениеводства. Однако, посевные площади зерновых культур по сравнению с 1970 г. сократились почти на 25 % с 3938,0 в 1970 г. до 2992,7 тыс. га в 2013 г.  Однако в районах освоения целинных земель области она сократилась лишь на 17,5 %. Благодаря этому доля посевных площадей сельскохозяйственных культур в общей площади пашни в области оказалась значительно выше, чем по сибирскому федеральному округу (СФО) и в целом по России (рис. 3). В этих условиях общая площадь посева пшеницы — главной товарной культуры Сибири, повысилась на 29,2 %.

Однако в районах освоения целинных земель области она сократилась лишь на 17,5 %. Благодаря этому доля посевных площадей сельскохозяйственных культур в общей площади пашни в области оказалась значительно выше, чем по сибирскому федеральному округу (СФО) и в целом по России (рис. 3). В этих условиях общая площадь посева пшеницы — главной товарной культуры Сибири, повысилась на 29,2 %.

Рисунок 3. Доля общей площади посева в составе пашни, %.

Целью проводимых исследований является оценка фактического состояния ранее введенных в пашню целинных и залежных земель с учетом реального влияния деградационных дефляционных процессов и применяемой агротехнологии в типичном для зоны широкого освоения целинных земель Одесского районе на примере одного из самых крупных сельскохозяйственных предприятий АОЗТ «Желанное».

При создании совхоза «Желанный» в 1957 г. его площадь составляла св. 20 тыс. га. После реорганизации системы землепользования в стране и выделения нескольких крестьянско-фермерских хозяйств в настоящее время площадь землепользования хозяйства 13700 га с бонитетом 70 баллов, при средней оценке земель района 69 баллов, степной зоны — 64 и области в целом 60 баллов.

Методика. В 2014 г. было проведено полевое обследование состояние почвы в Одесском районе области, который расположен в степной зоне на юге Омской области по границе с Казахстаном в центре районов широкого освоения целинных и залежных земель Ишим-Иртышского междуречья. Выбор района обследования определился тем, что он один из немногих среди целинных районов страны, в котором 96-98 % земель расположено на черноземных почвах.

Обследование базировалось на космических снимках высокого разрешения аппаратами RapidEye майского и сентябрьского сроков, которые нам для выполнения этих работ безвозмездно предоставила компания «Совзонд».

До выхода в поле были преобразованы полученные мультиспектральные космические снимки для выделения относительно однородных полигонов однотипных полевых культур и почвенного покрова. При синтезировании мультиспектрального изображения (изучалось 24 варианта синтеза в системе RGB) было установлено, что наибольшей информативностью для визуального дешифрирования земель сельскохозяйственного назначения на территории степной зоны Западно-Сибирской равнины наиболее приемлемы варианты с использованием инфракрасных и красных каналов (Nir-Red-Red; Nir-Red-Green).

Поскольку в равнинных регионах нельзя использовать стандартную методику построения цифровой модели рельефа, для анализа роли мезорельефа, была применена методика свето-теневой визуализации по програмному комплексу ENVI (рис. 4).

Рисунок. 4. Черно-белая 3-D модель мезорельефа АОЗТ «Желанное» по снимку RapidEye (5м) методом свето-теневой визуализации, 02.05.2014 г.

Стрелки показывают а)черные — места заложения почвенных разрезов; б) красные — водоемы и населенные пункты.

Сплошное почвенное обследование в районе проводилось вскоре после распашки целины в годы, возникших после этого, пыльных бурь (1964-1965 гг.) и повторно в 1989-1990 гг. после реализации Программы СССР по интенсификации сельского хозяйства на основе химизации, мелиорации и комплексной механизации и областной Генеральной схемы противоэрозионных мероприятий.

В период полевых работ 2014 г. были вскрыты дубликаты почвенных разрезов вблизи аналогов, отмеченных на почвенной карте 1990 г. Для оценки степени неоднородности почвенного покрова в пределах каждого из ареалов, выделенных на этой карте и подтвержденных конфигурацией полигонов, отраженных на синтезированном снимке, оценка качества почв проводилась по основному разрезу и по 5 прикопкам с определением мощности гумусового горизонта и глубины вскипания. Местоположение и высота над уровнем моря фиксировались полевого GPS-навигатором Garmin E-Trex 2.0 для каждого выдела.

Результаты исследований и обсуждение.

Анализ использования земельных угодий с применением космической информации высокого разрешения (5 м в пикселе) показал, что в пределах обследованого района полностью используются земли сельскохозяйственного назначения. В районе нет заброшенных земель.

Все пахотные почвы представлены криогенно-мицелярными и текстурно-карбонатными маломощными глинистыми черноземами (по классификации почв России 2004 г.).

За прошедшие годы практически исчезло крупнейшее озеро района, расположенное в центре хозяйства близ пос. Брезицкое (почвенный разрез 80, рисунок 4), отраженное в весенний период 2014 г. на снимке КА RapidEye. В летний период оно пересыхает и по тону изображения можно сделать вывод, что данная территория частично используется как сенокосные угодия, а периодически подтапливаемая территория занята ивняково-травянистой растительностью.

Несколько десятков прикопок не выявили влияния дефляции почв в период пыльных бурь и интенсивного использования в пашне на существенное изменение ни мощности гумусового горизонта, ни глубины вскипания почвенных карбонатов. Практически почвенный покров хозяйства представлен карбонатными черноземами различной степени гидроморфности. На плакорах и гривообразных повышениях расположены автоморфные черноземы, с глубиной грунтовых вод ниже 4,5 м. При тяжелом иловатом грансоставе в условиях степной зоны Сибири, они не имеют связи с корнобитаемым слоем почв, Общая площадь таких почв в хозяйстве 63 %. В микрозападинах, общая площадь которых менее 10 %, находятся гидроморфные черноземно-луговые почвы с глубиной грунтовых вод выше 2,5 м. По склонам и понижениям на равнине расположены лугово-черноземные и луговато-черноземные почвы, общая площадь которых около 35 %.

С учетом многолетней цикличности увлаженения Юга Западной Сибири нельзя считать стабильным соотношение групп черноземных почв по гидроморфности. На этом основании мы считаем вполне обоснованной отмену в новой классификации почв России (2004) разделения типов черноземов по степени гидроморфности. Такое разделение необходимо для тактических решений формирования агротехнологии в конкретных погодных условиях в пределах микропериодов близких по-существу периодам солнечной активности.

В частности анализ динамики урожайности зерновых культур Омской области за 120 лет, с учетом экономических и социальных потрясений, показал, что для районов степной и лесостепной зон сибирского региона типична установленная А.П. Слядневым 35-летняя цикличность, минимум которой совпал концом XX в. Повышенная гидроморфность, которая отражается на состоянии сложения почвенных агрегатов, наблюдавшаяся в 80-х годах, очевидно повлияла на относительно рыхлое сложение, благоприятное для формирования корневой системы возделываемых культур. Последующий период иссушения, видимо, повлиял на уплотнение почвенных агрегатов. Именно высокое уплотнение почвы в гумусовом горизонте обнаружилось при сравнении всех без исключения дубликатов почвенных разрезов 2014 г. с их аналогами 1989 г.

Однако не установлено его негативное влияние на урожайность зерновых культур. Анализ динамики производства зерна в изученном целинном районе показал, что за 60 прошедшпх лет целинные земли не растратили своего плодородия. Человек научился в условиях резко динамичных погодных условиий добиваться большей стабильности и положительного тренда валовых сборов зерна (рис. 5). Расчеты показывают, что при агротехнологии, используемой в настоящее время, можно ожидать на ближайшие 5 лет повышения сбора зерна на 10-14 % в год.

Рисунок 5. Динамика валового сбора зерна в Одесском районе Омской

области после освоения целинных земель (1953-2013 гг), тыс.т.

О том, что в любом хозяйстве имеются еще значительные ресурсы и перспективы дальнейшего роста свидетельствует опыт обследованного нами хозяйства. В таблице отражена динамика урожайности зерновых культур. В годы освоения целинных земель был сделан расчет на мобилизацию естественного природного плодородия целинных земель на фоне традиционных старорусских сортов, отобранных крестьянами Сибири в течение 300 лет земледелия и отвальной технологии обработки почвы плугом на стандартную глубину без удобрений и пестицидов. Полученная урожайность в пределах 0,7-1,1 т/га полностью соответствовала данной сугубо экстенсивной агротехнологии.

Но технология совершенствовалась. Наступивший во втором десятилетии XXI века даже кратковременный переход на новый уровень организации труда, финансирования и новое существенное обновление техники в погодных условиях близких к среднемноголетнему уровню влагообеспеченности, привел хозяйство в последние годы, к небывалому повышению урожайности посевов зерновых культур на уровне трех т/га, практически — до показателей государственных сортоиспытательных участков этой зоны.

Динамика урожайности зерновых культур в совхозе «Желанный» после освоения целинных земель, т/га.

| Период развития | Год | Урожайность | Период развития | Год | Урожайность |

| Организация совхоза и освоение целины | 1957 | 0,76 | Период реформирования землепользования | 1990 | 1,43 |

| 1960 | 1,08 | 1995 | 1,88 | ||

| Пыльные бури | 1965 | 1,10 | 2000 | 1,15 | |

| 1970 | 1,78 | 2005 | 1,73 | ||

| 1975 | 1,03 | 2010 | 1,17 | ||

| Освоение противоэрозионных мероприятий и интенсификации | 1980 | 2,50 | Освоение системы управления ООО агрохолдинга «Сибирь» | 2013 | 2,36 |

| 1985 | 2,25 | 2014 | 4,07 |

Пока не проанализировано содержание гумуса в отобранных почвенных образцах. Но повторное почвенное обследование 1989 г. через 25 лет после первичного изучения освоенных целинных земель, показало достоверное снижение общего содержания гумуса в среднем с 6,9 до 5,2 %.

По нашему мнению указанное изменение гумусового состояния почв обусловлено не деградацией почв, а удалением с поля значительной части (до 50%) полученной продукции и системой ежегодной обработки почвы, ускоряющей процесс минерализации органических остатков. Формируется новый процесс взаимодействия почвы, ее микрофлоры и выращиваемых культур. Удвоение урожая полевых культур в 80-е годы до 2-2,5 т/га и в 2013-2014 гг – до 3-х т/га, против 0,7-1,1 в период освоения целины, свидетельствует не об опустынивании, а о значительных потенциальных ресурсах почвенного покрова районов Целины. Вторая Целина России необходима.[schema type=»book» name=»ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАНЕЕ ОСВОЕННЫХ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ» author=» Березин Леонид Владимирович, Шаяхметов Марат Рахимбердыевич, Гиндемит Александра Михайловна» publisher=»басарановиич екатерина» pubdate=»2017-06-14″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_ 30.12.2014_12(09)» ebook=»yes» ]