Актуальность. По данным ВОЗ за 2014 около 285 миллионов человек в мире имеют нарушение зрения, у 240млн. человек низкое зрение, а 45 миллионов поражены слепотой [информационный бюллетень № 282 август 2014]. Среди причин, приводящих к утрате зрения по данным ВОЗ, роговичная слепота занимает 4 место (5,1%) после катаракты (47,9%), глаукомы (12,3%) и возрастной макулярной дистрофии (8,7%) [77,c.214]. По причинам временной нетрудоспособности воспалительные заболевания глаз составляют 80% , в 50% являются причиной госпитализаций, и в 10-30% приводят к слепоте, что является социальной проблемой, снижающей качество жизни пациентов [22,с.16].

Формирование бельм роговицы вследствие травм и воспалительных заболеваний различной этиологии приводит к инвалидизации по зрению в 33-40 % случаев [8,с.75; 20,с.105], при этом монокулярную слепоту как исход травм и язв роговицы, ежегодно в мире получают 1.5-2млн. человек [36,с.12]. Язвы роговицы являются следствием первичной инфекции в 27,6%, и в 30,2 % возникают при развитии вторичной инфекции [28,с.51]. Гнойная язва роговицы часто приводит к гибели глаза вследствие развития эндофтальмита [16,с.450]. По данным отдела инфекционных и аллергических заболеваний глаз Института им. Гельмгольца [2,с.16] язвы роговицы имеют осложненное течение в 23% случаев, завершаются энуклеацией в 17%-21% , анатомической гибелью глаза — в 8%.

Выбор метода лечения язв роговицы остается крайне сложным проблемой. Изъязвление может захватывать любую часть роговицы, но поражение центральной зоны протекает тяжелее, труднее лечится, и приводит к стойкой потере зрения.

Цель исследования: изучение язвенных поражений роговицы с определением методов лечения для повышения эффективности реабилитации пациентов.

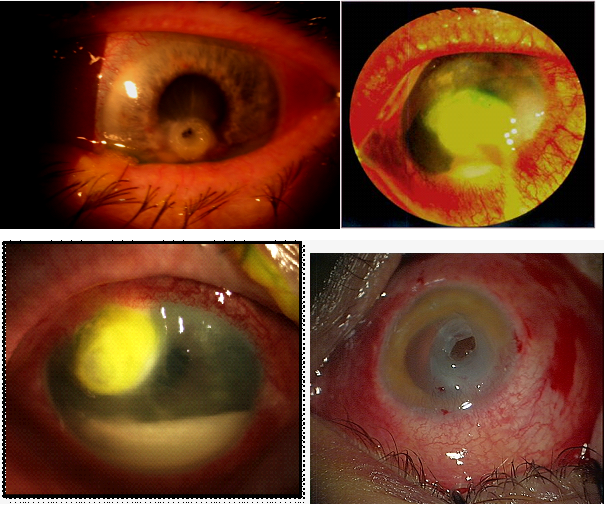

Результаты исследования: для реализации данной проблемы использованы литературные и клинические наблюдения отечественных и зарубежных авторов (рис. 1).

Рисунок 1.Язвенные поражения роговицы (до лечения).

Язва роговицы — это тяжелое заболевание глаза, распространяющееся глубже боуменовой мембраны, с развитием обширного воспалительного процесса и наличием язвенных образований, гнойного инфильтрата, исходом которого является потеря зрения вплоть до удаления глаза.

Известны следующие факторы риска развития язвенных поражений роговицы.

К экзогенным [13,с.96] факторам относятся: нарушение режима ношения МКЛ (27-42%)и ортокератологических линз с возникновением бактериальных кератитов (85-86 %) и акантамебных кератитов [70,с.1830;25,с.11; 11,с.57]; травма роговицы с развитием бактериального кератита [23.7%], кератомикозов (17,5%) , герпетических кератитов (10,5%) [9,с.386; 22,с.16; 7,с.185]; синдром сухого глаза (9%), рецидив эрозии (36.4 %) [17,с.79; 5,с.32]; осложнения хирургического лечения роговицы (в том числе кераторефракционные и реконструктивные операции) [73,с.1532; 61,с.147; 35,с.21; 40,с.50; 50,с.276; 54,с.770; 69,с.1058]; осложнения в результате консервативной терапии антибиотиками, анестетиками, кортикостероидами и нестероидными противовоспалительными средствами [22,с.16; 60,с.936; 66,с.131].

К эндогенным факторам относятся: хронические очаги инфекции в организме: туберкулез, сифилис, герпес, авитаминоз, иммунодефицитные состояния, различные системные заболевания, ведущие к трофическим нарушениям в роговице [12,с.110]. В зависимости от возбудителя воспалительные язвы роговицы являются следствием: бактерий, вируса герпеса; грибковых и паразитарных инфекций.

Наиболее тяжелое течение заболевания возникает при инфицировании синегнойной палочкой, что вызывает бурное, молниеносное течение процесса и может привести к перфорации роговицы и развитию эндофтальмита [39,с.200; 47,с.203; 46,с.6; 18,с.22]. Особо тяжелое течение язвы наблюдается при сочетании акантамебного возбудителя с присоединением грибковой флоры [57,с.508]. По нозологическому признаку бактериальные язвы составляют 38% , герпетические — 15%, развиваются на фоне ношения МКЛ -12%, в результате синдрома сухого глаза — 9%, краевые язвы составляют-10%, на фоне ЭЭД-9% [2, с.16].

Тяжесть течения болезни зависит от локализации области, в которой появляется язва, и если болезнь берет начало в центральной части роговицы, то прогноз будет менее благоприятен, чем при других вариантах расположения первичного поражения. Язва роговицы может протекать как в хронической, так и в острой форме и по локализации подразделяется на: центральную, периферическую, парацентральную. Наиболее частой причиной язвенного поражения роговицы является кератит, от степени тяжести которого зависит исход процесса. В соответствии с классификацией от 1956г. кератиты подразделяются на экзогенные, эндогенные и неясной этиологии.

Степень тяжести повреждения роговицы отражают следующие характеристики: локализация воспалительно-деструктивного очага, его глубина и протяженность, тип течения воспалительного процесса, глубина язвенного дефекта, наличие перфораций, наличие осложнений, степень угрозы зрению [16,с.67; 23,с.48; 49,с.806]. Клиника язвенного процесса зависит от этиологии возбудителя, и характеризуется снижением зрения, наличием отделяемого, нарушением чувствительности роговицы, дефектом роговичной ткани различной степенью воспалительной реакции со стороны роговицы, влаги передней камеры и стекловидного тела (рис.№1).

Методы диагностики язв роговицы включают в себя: осмотр, биомикроскопию, пробу с окрашиванием флюоресцином, измерение ВГД пальпаторно, ОКТ переднего отрезка, фоторегистрацию в динамике, для изучения вовлечения в процесс глубоких структур — УЗИ, ЭФИ.

При исследовании роговицы учитывают характер и размер эпителиального дефекта, стромальное поражение, изъязвление, инфильтрация и отек, глубина, размер, интенсивность, характер инфильтрированного края, отек окружающих тканей, степень истончения, васкуляризация, отек эндотелия, преципитаты.

Большая роль отводится лабораторным исследованиям, которые позволяют выявить этиологию язвенного процесса с помощью специальных диагностических методик. Установлено, что при микробиологическом исследовании выявляется следующая микрофлора: Staphylococcus aures (75%), C.Xerosis (74%), Staphylococcus pneumonia (62%), Esherichia coli (37%), Pseudomonas auroginosa (28%), Klebsiella pneumonia (13%), Acinetobacter (7%), Candida (4%),Diplococcus gonozzhoeae (0.2%) [4,с.10].

Герпесвирусная язва. Обнаружение антигенов вируса герпеса в соскобах конъюнктивы методом флуоресцирующих антител; выявление вируса герпеса с помощью моноклональной иммуноферментной тест-системы; определение противогерпетических антител в слезной жидкости в реакции пассивной гемагглютинации; определение сенсибилизации лимфоцитов к герпесу в реакции бласттрансформации и торможении миграции лейкоцитов; определение иммуноглобулинов IgA, IgG, IgM в слезной жидкости и сыворотке.

Бактериальная язва. Мазок и посев на питательные среды; соскоб с язвенной поверхности и краев язвы с посевом материала на элективные питательные среды; мазок-отпечаток с глубокой язвы роговицы; микрофлора исследуется на патогенность и на чувствительность к антибиотикам.

Грибковая язва. Мазок с конъюнктивы и соскоб с язвы роговицы. Выявляются отдельные веточки грибов или сплетения септированного мицелия, цепочки из спор; посев с конъюнктивы или посев материала соскоба роговицы на среду Сабуро.

Акантамебная язва. Мазок с конъюнктивы и соскоб с роговицы.

В специфической диагностике язвы роговицы также используются: роговичная импрессионная цитология (S.Athmanathan), иммунохроматэкс экспрессдиагностика (US FDA), детекция акантамеб и грибков методом ПЦР (P.Gaudo),оптико-когерентная томография ПОГ, экспрессдиагностика чувствительности (D.Benezza),конфокальная микроскопия (H.Kaufman).

Методы консервативного лечения язвы роговицы.

Выбор метода лечения базируется на данных анамнеза и клинической картины и, как правило, первичная терапия носит эмпирический характер, т.к. она требует срочности, и не имеет достаточного доказательства этиологического фактора. Для оптимизации консервативной терапии следует выбрать необходимый препарат, его лекарственную форму и способ введения, определить дозировку и дополнительную терапию.

Эффективность бактериальной терапии основана на использовании новых препаратов, с фиксированным их применением, депонированием в виде курсового лечения, а также назначение дополнительной патогенетически обоснованной терапии.

Медикаментозное лечение язв роговицы включает в себя следующие направления фармакотерапии.

Этиотропная: антибактериальная, противовирусная, противогрибковая, антипаразитарная.

Патогенетическая: противовоспалительная, антипротеазная, метаболическая, антиаллергическая, иммуномодулирующая, гипотензивная (при необходимости) [2,с.16; 3, с.15; 4, с.10; 65, с.131; 23,с.16; 48,с.65; 13,с.96].

Кросслинкинг в лечении язв роговицы

В последние годы при некоторых патологических состояниях роговицы применяется коллагеновый кросслинкинг (КЛ) [5,с.33; 76,с.620, 34,с.146; 43,с.574]. Этот метод основан на фотодинамической реакции с высвобождением синглентного кислорода, который обеспечивает образование новых ковалентных связей. Впервые термин фотодинамическая реакция был введен H. Von Tappeiner в 1904г., для описания фотохимического взаимодействия приводящего к гибели биологических систем под влиянием света, красителя и кислорода [75,с.520].

Коллагеновый кросслинкинг (UVX-linking, С3-R, crosslinking method,UVA method, CCL method) применяется для биомеханической стабилизации роговицы и направлен на полимеризацию волокон стромы под влиянием фотодинамических реакций в результате взаимодействия ультрафиолета и раствора рибофлавина. В результате лечебного действия метода фотохимического и фотофизического воздействия происходит высвобождение свободных радикалов кислорода, стимулирующих увеличение числа интра — и интерфибриллярных ковалентных связей между коллагеновыми молекулами. За счет образования «поперечных сшивок» строма уплотняется и становится прочнее. Этот метод получил серьезное экспериментальное обоснование. Было показано, что после комбинированного воздействия рибофлавина и UVA (с длиной волны 370нм – пик поглощения рибофлавина) происходит существенное повышение биомеханической стабильности роговицы (увеличение модуля ее упругости примерно на 300%) и ее протеолитической устойчивости (в первую очередь к коллагеназе), а также формирование больших коллагеновых молекулярных агрегатов с возникновением поперечных сшивок преимущественно между молекулами, находящимися на поверхности фибрилл, а также между протеогликанами в межфибриллярном пространстве [14,с.166].

Показания к применению КЛ: кератоконус, буллезная кератопатия, ятрогенная кератоэктазия после ЛАСИКа, краевая дегенерация роговицы, кератомаляции различного генеза, кератоглобус.

Противопоказания к методу кросслинкинг:

1) толщина роговицы хотя бы в одном измерении менее 400мкм из-за возможности повреждения эндотелия ультрафиолетом;

2) наличие рубцов роговицы;

3) наличие аллергического конъюнктивита;

4) герпетическая инфекция. [41,с.56].

Существуют различные модификации применения КЛ: с деэпителизацией и без неё [30,с.145; 31,с.56;32,с.25; 26,с.29]; воздействие УФ и рибофлавина на пересаженный трансплантат [29,с.32]; flash-linking [70,с.748].

Механизмы действия этой процедуры различны: в частности установлено влияние КЛ на заживление экспериментальных хирургических ранений роговицы [30,с.145].

При язвенных поражениях, в том числе инфекционного характера, КЛ оказал эффективное воздействие [59,с.176]. Открытие антимикробного действия кросслинкинга послужило основанием для ряда исследований по применению его в лечении инфекционных, негрибковых кератитов [42,с.53]. Данный метод лечения был эффективен в отношении золотистого стафилококка, пневмококка с множественной лекарственной устойчивостью и Candida Albicans [66, с.49(8)]. Удачный опыт применения кросслинкинга отмечен у пациентки с трофической язвой роговицы, не заживающей в течение полугода, когда ей был выполнен коллагеновый кросслинкинг, благодаря чему удалось добиться уменьшения площади дефекта, глубины язвы и сглаженности её краев [33, с.56]. При выполнении кросслинкинга в случаях буллезной кератопатии перед сквозной кератопластикой уменьшается толщина, и уплотняется роговица реципиента, что существенно облегчает тем самым ход операции, а также способствует лучшей адаптации краев трансплантата и ложа реципиента [43,с.177].

Диодный лазерный метод лечения язв роговицы.

Одним из современных методов воздействия при язвенных поражениях роговицы является экспериментально-клиническое применение диодного лазера 1.44 мкм в их лечении [17,с.14]. При воздействии высокой температуры происходит санация язвенной поверхности, ускоряется фаза пролиферации, быстрее купируется воспалительная реакция с исчезновением слизисто-гнойного отделяемого, ускоряются сроки эпителизации, уменьшается интенсивность помутнений в роговице.

Хирургическое лечение язв роговицы.

Гнойные язвы роговицы способны быстро распространяться вглубь и по поверхности роговицы и приводят к таким осложнениями, как развитие перфораций и эндофтальмита. Затяжное течение язвы и отсутствие эффекта от консервативной терапии обосновывает необходимость хирургического лечения. В настоящее время определены методы хирургического лечения язвенных поражений роговицы, однако четкие показания, противопоказания, сроки и объем хирургических вмешательств окончательно не сформулированы.

При язвах роговицы с органосохранной, милиоративной, реконструктивной, тектонической, профилактической, лечебной целью применяются следующие виды оперативных вмешательств: аутоконъюнктивальная пластика роговицы, различные виды кератопластик (послойная, сквозная, послойно-сквозная, межслойная, инвертная, эписклератопластика, аутокорнеопластика и др.) с использованием свежей или консервированной различными методиками роговицы; а также пересадка амниотической мембраны (АМ). Абсолютным показанием к кератопластике считаются изъязвления роговицы с перфорацией или её угрозой, в остальных случаях показания рассматриваются как относительные.

Аутоконъюнктивопластика, являющаяся операцией выбора, преимущественно при экстренных ситуациях и отсутствии донорского материала, впервые предложена Кунтом (1883г.) [63,с.149]. Затем при внедрении шовной методики эта операция модифицировалась и используется в неотложной хирургии роговицы. Трансплантация конъюнктивы способствует быстрой эпителизации стромы роговицы, однако при этом возможны дефекты, эрозии лоскута, васкуляризация и помутнение подлежащей роговицы. При модификации данной операции с жесткой фиксацией лоскута узловыми швами [10,с.45] происходит многофункциональный эффект воздействия на патологический процесс в роговице.

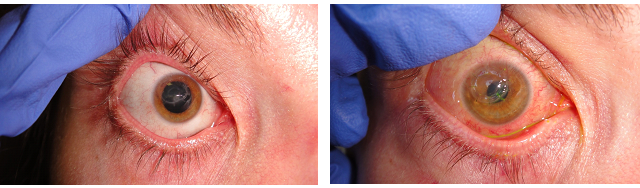

Выбор метода кератопластики основывается на: площади иссекаемого участка, глубине вмешательства на роговице реципиента и толщине донорского материала, ожидаемого результата операции, виде донорского материала. Мнения офтальмологов относительно оптимальных сроков пересадки роговицы до настоящего времени четко не определены и часть из них считает, что к кератопластике необходимо прибегать лишь при отсутствии эффекта после длительного и безуспешного лечения гнойных язв роговицы. Оппоненты этой точки зрения считают наоборот, что сквозная кератопластика при прогрессировании заболевания в первые дни позволяет не только сохранить глаз как орган, но и получить зрительные функции [15,с.67; 42,с.328] (рис. 2).

Рисунок 2. После кератопластики.

Лечение заболеваний роговицы методом кератопластики связано с именами ведущих офтальмологов [58,с.5; 53,с.165; 56,с.1283; 55,с.11]. Для каждого вида операции существуют показания и техника ее проведения. В зависимости от площади иссекаемого участка роговицы существуют кератопластики: тотальная, субтотальная, частичная; по глубине: сквозная, покровная, межслойная; в зависимости от цели: оптическая, лечебная, мелиоративная, реконструктивная, рефракционная, косметическая, тектоническая. Однако существует риск отторжения трансплантата, обусловленный иммунными реакциями тканевой несовместимости, повторной инфицированностью кератотрансплантата и др.

Амниотическая мембрана в лечении язв роговицы.

Впервые в хирургии амниотическая мембрана (АМ) была использована в 1910 г. Davis для лечения ожогов кожи. В последующем она применялась для улучшения регенерации тканей при повреждениях кожи и слизистых оболочек, а в офтальмологии имеется большой опыт применения амниона для лечения различных заболеваний роговицы [74,с.40; 1,с.56]. Также АМ используется в качестве активатора процессов эпителизации роговицы при персистирующих эрозиях и язвах роговицы [27,с.41].

Амниотическая мембрана человека имеет высокую прочность и пластичность, не препятствует прохождению лекарственных веществ в конъюнктивальную полость, что дает возможность использовать ее в качестве универсального биологически активного барьера, а также обладает интерфероногенными и бактерицидными свойствами благодаря наличию лизоцима, пропердина, комплемента.

Амнион, обладая антимикробным действием, также подавляет воспалительную реакцию, угнетает процесс рубцевания, ангиогенез и используется в качестве биологической повязки для покрытия зоны повреждения и воспаления, оказывая анальгезирующий эффект. В амнионе содержатся ферменты, вызывающие апоптоз воспалительных клеток, ответственных за лизис стромы роговицы. Они опосредованно влияют на синтез биологически активных веществ в кератоцитах в ответ на действие медиаторов воспаления.

Амниотическая базальная мембрана успешно используется как субстрат для культивирования стволовых лимбальных клеток в случаях выраженной лимбальной недостаточности [62,с.1569]. АМ применяется в виде свежего и консервированного материала, от чего зависят сроки эпителизации и рассасывание покрытия.

Для более прочной адаптации АМ и профилактики ее дислокации применяется мягкая контактная линза, шовная фиксация с блефарорафией. Возможность стерилизации, длительные сроки хранения при комнатной температуре, простота транспортировки и минимальная предоперационная подготовка свидетельствуют о перспективности и необходимости широкого внедрения в клиническую практику при лечении поражений роговицы (в том числе при язвах) пересадки АМ.

Таким образом, учитывая широкий арсенал реабилитационных мероприятий при лечении язвенных поражений роговицы и в связи с тем, что этот процесс в 5% случаев завершается перфорацией, а иногда и удалением глаза, необходима разработка дифференцированной тактики лечения и, особенно хирургических методов с учетом данных клинико-диагностических исследований. В связи с этим, в настоящее время, проводится работа по целевой программе ВОЗ «Зрение 2020 «Ликвидация устранимой слепоты, вследствие роговичной и воспалительной патологии»», где будут отображены все аспекты данной проблемы.

Список литературы:

- Алешаев, М.И. Применение амниона в лечении вирусных заболеваний роговицы / М.И. Алешаев, А.М. Алешаев // Офтальмохирургия. –1999. – №1. – С.56-57.

- Арестова Н.Н., Бржеский В.В., Вахова Е.В., Яни Е.В. Клиника , диагностика и консервативная терапия бактериальных язв роговицы//Федеральные клинические рекомендации. -М, 2014.- С.16.

- Арестова Н.Н., Бржеский В.В., Вахова Е.В., Яни Е.В. Клиника , диагностика и лечение краевой язвы роговицы. Федеральные клинические рекомендации .-М, 2015.- С.15

- Арестова Н.Н., Бржеский В.В., Вахова Е.В., Яни Е.В. Клиника, диагностика и консервативная терапия трофических язв роговицы. Федеральные клинические рекомендации. -М, 2015.- С.10

- Бикбов М.М., Бикбова, Г.М., Хабибуллин А.Ф. Применение кросслинкинга роговичного коллагена в лечении буллезной кератопатии. Офтальмохирургия. 2011; № 1: 33-34.

- Бржеский, В.В. Комплексное лечение больных с язвой роговицы, развившейся на почве особо тяжелого синдрома «сухого глаза» / В.В. Бржеский, И.В. Калинина, Е.Л. Ефимова // Новое в офтальмологии. – 2006. – №3. – С.32-34.

- Бржеский, В.В. Комплексное лечение больных с язвой роговицы ксеротического генеза / В.В. Бржеский, Е.Л. Ефимова, И.В. Калинина // Федоровские чтения – 2007: сб. тез. науч.-практич. конференции. – М, 2007. – С.185.

- Гундорова, Р.А. Лечебная кератопластика при различных патологических состояниях роговицы / Р.А. Гундорова, Л.И. Поволочко, О.В. Ржечицкая с соавт. // Офтальмологический журнал. – 1983 – Т. 258. – №2. – С.75-77

- Гундорова, Р.А. Травмы глаза / Р.А. Гундорова, А.А. Малаев. – М.: Медицина, 1986. – 386с.

- Гундорова Р.А., Оганесян О.Г., Макаров П.В., Илуридзе С.Л., Аутоконъюнктивальная пластика роговицы – операция выбора для герметизации инфекционных дефектов роговицы // Теоретические и клинические исследования как основа медикаментозного и хирургического лечения травм органа зрения: Материалы науч. – практ. конф. – М., 2000. – С. 45.

- Деев, Л.А. Заболевания роговой оболочки глазного яблока: учебно-методическое пособие / Л.А. Деев, Н.С. Ярцева. – Смоленск: СГМА, 2006.-57 с.

- Диденко, Е. В. Применение силикон-гидрогелевых контактных линз в лечении язвенных кератитов: дисс. …канд. мед. наук: 14.00.08 / Диденко Елена Витальевна. – М., 2009 – 110 с.

- Елегечева, О.Н. Применение аутологичных мононуклеаров крови в комплексном лечении гнойных язв роговицы : дис. канд.мед. наук:14.00.08 / Елегечева О.Н.-Томск, 2009-96с.

- Иомдина Е.Н., Бауэр С.М., Котляр К.Е. Биомеханика глаза: Теоретические аспекты и клинические приложения. М.,-2007.-С.166-173.

- Каспаров, А.А. Лечение гнойной язвы роговицы / А.А. Каспаров, А.К. Садыхов, С. А. Маложен // Вестн. офтальмологии – 1987. – Т. 103. – №6. – С.67-71.

- Каспаров, А. А. Лечение важнейших заболеваний роговицы // А.А. Каспаров // VIII съезд офтальмологов России: тезисы докладов. – М., 2005. – С.450-451.

- Казакова К.А., Фролов М.А., Гончар П.А. Морфологический анализ воздействия излучения лазерного коагулятора 1.44 мкм на роговицу в эксперименте. Здоровье и образование в 21 веке. 2014; 16 (2): C.14-18

- Кашникова, O.A. Профилактика и терапия симптоматического сухого глаза в фоторефракционной хирургии / O.A. Кашникова, Д.Ю. Майчук, В.В. Куренков, Г.С. Полунин // Рефракционная хирургия и офтальмология. – 2001. – № 3. – С.22-26.

- Кудряшова, Ю.И. Особенности иммунитета у больных с иммунопатологическими язвами роговицы / Ю.И. Кудряшова // Актуальные проблемы клинической офтальмологии: тезисы докладов научно-практической конференции. – Челябинск, 1999. – С.79-80.

- Либман, Е.С. Состояние инвалидности по зрению в СССР, меры по еѐ профилактике и снижению / Е.С. Либман, Т.А. Мелкумянц //Актуальные вопросы социальной офтальмологии: сб. науч. трудов. – М.,1998. – С.105.

- Майчук, Ю.Ф. Вирусные заболевания глаз / Ю.Ф. Майчук. – M.: Медицина, 1981. – 272 с.

- Майчук, Ю.Ф. Глазные инфекции / Ю.Ф. Майчук // Рус. мед. журн. – 1999. – T.7. – №1. – С.16-19.

- Майчук, Ю.Ф. Новое в эпидемиологии и фармакотерапии глазных инфекций / Ю. Ф. Майчук // Русский медицинский журнал. – 2000. – Т. 1. – № 2. – С. 48-52.

- Майчук, Ю.Ф. Фармакотерапия воспалительных заболеваний глаз: вчера, сегодня, завтра / Ю.Ф. Майчук // Окулист. – 2001. – № 10. – С.9.

- Майчук, Ю.Ф. Фторхинолоновые антибиотики / Ю.Ф. Майчук // Больница. – 2003. – №8. – С.11.

- Малюгин Б.Э., Измайлова С.Б., Шацких А.В. и др. Экспериментальное обоснование эффективности различных методов доставки рибофлавина в строму роговицы как начального этапа выполнения УФ-кросслинкинга. Офтальмохирургия. 2014; N 1: 25-29.

- Макаров П.В., Кугушева А.Э., Слепова О.С., Ченцова Е.В., Хазамова А.И. О персистирующих эрозиях роговичного трансплантата (сообщение 2) . Российский офтальмологический журнал .-2015; N-С.41-46

- Мороз, З.И. Оптическое кератопротезирование в хирургии бельм / З.И. Мороз // Юбилейный Симпозиум ГУ НИИ Глазных болезней РАМН «Актуальные вопросы офтальмологии»: тезисы докладов. – М.,2003. – С. 51-52.

- Мороз, З.И., Малюгин Б.Э., Горохова М.В., Ковшун Е.Н. Результаты кератопластики при фистулах роговицы с использованием УФ-кросслинкинг модифицированного донорского материала // Офтальмохирургия.- 2014.-№ 2.-С.29-32.

- Нероев В.В., Петухова А.Б., Гундорова Р.А.и др. Влияние кросслинкинга на заживление экспериментальных хирургических ранений роговицы. Федоровские чтения . 2012: С.145.

- Нероев В.В., Петухова А.Б., Гундорова Р.А.и др. Кросслинкинг перед передней послойной кератопластикой . Офтальмологические ведомости . 2012; 5 (3) :56-60.

- Нероев В.В., Петухова А.Б., Данилова Д.Ю. и др. Кросслинкинг роговичного коллагена в лечении трофических и бактериальных язв роговицы. Рос. медицинский журнал. 2013 ; N2: 25-27.

- Новиков С.А., Захарова О.А., Жабрунова М.А., Белдовская Н.Ю., Онищенко Е.С. Коллагеновый кросслинкинг: новые возможности в лечении патологии роговицы. Офтальмологические ведомости . 2014; 7 (2): 56-60.

- Пенкина, А.В. Комбинированное лечение кератоконуса: фемтолазерная имплантация интрастромальных роговичных сегментов в сочетании с кросслинкингом роговичного коллагена: дис. канд.мед.наук:14.01.07 /М, 2012-146с.

- Першин, К.Б. Комплексная оценка лазерного in situ кератомилеза (ЛАСИК). Осложнения и критерии эффективности / К.Б. Першин, Н.Ф. Пашинова, Л.В. Баталина / Рефракционная хирургия и офтальмология. – 2002. – № 1.– С. 21-28.

- Полунин, Г.С. Блефарогели в комплексном лечении блефароконъюнктивитов и синдрома «сухого глаза» / Г.С. Полунин, Т.Н. Сафонова, А.А. Федоров, Е.Г. Полунина // Клиническая офтальмология. – 2004. – Т. 5. – № 1. – С.12-13.

- Полунина, Е.Г. Лечение роговичной формы синдрома «сухого глаза» / Е.Г. Полунина, Е.А. Каспарова // Современные методы диагностики и лечения заболеваний роговицы и склеры: материалы науч.-практич. конференции. – М., 2007. – Т. 1. – С.321-326.

- Полянская, Н.К. Трансплантация амниотической мембраны в офтальмологии / Н.К. Полянская // Вестник офтальмологии. – 2008. – №2. – С.60-62.

- Преображенский, П.В. Световые повреждения глаз / П.В. Преображенский, В.И. Шостак, Л.И. Балашевич. – Л.: Медицина, 1986. – 200 с.

- Румянцева, О.А. Клинико-биологические аспекты регенерации роговицы после фоторефракционной кератэктомии: автореф. дис. док. мед. наук: // Румянцева Ольга Александровна. – М., –50 с.

- Синельщикова И.В., Беляев Д.С., Петухова А.Б. Морфология и медикаментозная коррекция процессов репаративной регенерации при повреждении роговицы. Вестник офтальмологии .2013; N1 : 56-60

- Слонимский, А.Ю. Сравнительный анализ результатов сквозной кератопластики при различных стадиях гнойных процессов роговицы / А.Ю.Слонимский, Ю.Е.Бейманов, С.Ю.Слонимский, М.А.Музарбекова // Новые технологии в лечении заболеваний роговицы: материалы научно-практической конфер.- Москва, 2004.-с.328-333

- Труфанов С.В. Современные направления в хирургическом лечении буллезной кератопатии. Вестн. офтальмологии. 2010; N3:53.

- Тургунубаев Н.А., Медведев М.А., Бебезов Б.Х. и др. Сквозная кератопластика при буллезной кератопатии после ранее проведенного кросслинкинга роговичного коллагена. Вестник КРСУ. 2013; 13(12):177-178.

- Филатов В.П. // Руководство глазной хирургии. – М. – Л. –1934, Т. II – С. 574 – 597.

- Шахназарова, А.А. Изучение свойств местных анестетиков и оценка возможности их применения при лечении заболеваний роговицы: автореф. дис. канд.мед.наук: 14.00.08., 14.00.25. / Шахназарова Аида Абдуллаевна. – СПб., 2004. – 15 с.

- Шустов, Е.Б. Офтальмологические лекарственные препараты. Фармакологический анализ / Е.Б. Шустов // Окулист. – 1999. – №3. – С. 6-7.

- Araki, К. Epithelial wound healing in the denervated cornea / K. Araki, Y. Ohashi // Curr. Eye Res. – 1994. –Vol.13. – № 3. – P. – 203-211.

- Barequet, I.S. Treatment of Experimental Bacterial Keratitis With Topical Trovafloxacin / I.S.Barequet, P.Denton, G.J.Osterhout et al. // Arch. Ophthalmol. — Jan 2004. – Vol. 122. – P.65 — 69.

- Bourcier T., et.al. Bacterial keratitis : predisposing factors , clinical and microbiological reviem of 300 cases.// Arch. Ophthalmol. — 2003. — Jul. – 87(7). – P.806-6.

- Cohen, E. J. Management of Small Corneal Infiltrates in Contact Lens Wearers/ E. J. Cohen // Arch. Ophthalmol. — 2000. — Feb. – 118. – P.276 — 277.

- Dejaco-Ruhswurm, J. Contact lens induced keratitis associated with contact lens wear / J. Dejaco-Ruhswurm et al. // Acta Ophthalmol. Scand. — 2001. — Oct. -79(5). — P.479-483.

- Dini, L.A. Unusual case Acanthamoeba polyphage and Pseudomonas aeruginosa keratitis in a contact lens wearer from Gauteng, South Africa / L.A. Dini et al. // J.Clin. Microbiol. – 2000. – Feb. – 38(2). –P. 826-829.

- .Elschnig A. Keratoplasty //Arch Ophthalmol. – 1930. – Vol. 4, – P. 165–173.

- Erie, J.C. Keratocyte density in the human cornea after photorefractive keratectomy / J.S. Erie, S.V. Patel, J.W. McLaren // Arch. Ophthalmology. – 2003. – Vol. 121. – № 1. – P.770-776.

- Franceschetti A., Doret M. Keratoplastie a chaud // Ophthalmologica – 1950. – Vol. 120, №1. – P. 11 –15.

- Filatov V.P. Remarks concerning the amelioration of leucomas and corneal transplantation //Amer. J.Ophtalmol. – 1937. – Vol. 20, №6. – P. 1283.

- Froumis, N.A. Acanthamoebs keratitis associated with fungal keratitis / N.A.Froumis et al. // Amer. J. Ophthalmol. – 2001. – Apr. –131(4). — P. 508-509.

- Fuchs E. Zur Keratoplastik //Z. Augenheilkd. – 1901. – Vol. 5, P. 1–5.

- Galperin G., Berra M., Tau J. Treatment of Fungal Keratitis From Fusarium Infection by Corneal Cross-Linking. Cornea. 2012; 31 (2): 176–80.

- Guidera, A.C. Keratitis ulceration and perforation associated with topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs / A.C. Guidera et al. // Ophthalmology. – 2001. – May. – 108(5). – P.936-944.

- Gupta, V. Polymicrobial keratitis after laser in situ keratomileusis / Gupta V. et al. // J. Refract Surg. – 2001. – Mar. – Apr. – 17(2). – P.147-148

- Koizumi N., Inatomi T., Suzuki T. Cultivated epithetial stem cell transplantation in ocular surface disorders. // Ophthalmology – 2001. – Vol. 108 (9). – P.1569-1574.

- Kuhnt H. Uver die Verwerbarkeit der Bindehant in der praktischen operativen //Augenheilkunde, Wiesbaden – 1898. – P. 149.

- Kuhnt H. // Elschnigs Operatioslehre – 1905. – Bd. 1, P. 560.

- Magnier, B. L’Antibiotherapie en ophthalmologic / B.Magnier, M.Magnier, S.Liotet et al. // J. fr. ophthalmol. –1984. – Vol. l. – № 617. – P.499-506.

- Mallari, P.L. Increased incidence of corneal perforation after topical fluoroquinolone treatment for microbial keratitis / P.L.Mallari et al. // Amer. J. Ophthalmol. – 2001. – Jan. –131(1). – P. 131-133.

- Martins, S. A. Antimicrobial efficacy of riboflavin / UVA combination (365 mm) in vitro for bacterial and fungal isolates: a potential new treatment for infectious keratitis / S. A. Martins, J. C. Combs, G. Noguera [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — 2008. — Vol. 49(8). — Р. 3402–3408.

- Mastromonico, M.L. Complication of photorefractive keratectomy and laser in situ keratomileusis / M.L. Mastromonico, M.A. Grandini Silas, H. Fugishima // J. Refractive Surg. – 2003. –Vol. 19. – № 2. – P. 247-249.

- Mootha, V.V. Microbial Keratitis Identified During Eye Bank Screen of Corneoscleral Tissue Harvested from Patients With Laser In Situ Keratomileusis History / V.V.Mootha, D.Dawson, A.Kumar et al. // Arch. Ophthalmol. – 2004. – Jul. – 122. – P.1058 — 1060.

- Bacillus cerens keratitis associated with contact lens wear / Pinna et al. // Ophthalmology. – 2001. – Oct. – 108 (10). — P.1830-1834.

- Rattanatam, T. Trends in contact lens-related corneal ulcers / T. Rattanatam et al. // Cornea. – 2001. – Apr. – 20(3). – P. 290-294.

- Rocha K.M., Ramos-Estaban J.C., Qian Y. et al. Comparative study of riboflavin-UVA cross-linking and «flash-linking» using surface wave elastometry. Refract. Surg. 2008; 24 (7): 748–51.

- Rubinfeld, R.S. Methicillin-resistant staphylococcus aureus ulcerative keratitis after laser in situ keratomileusis/ R.S.Rubinfeld et al. // J. Cataract Refract. Surg. –2001. Sep. – 27(9). –P. 1523-1525.

- Simco, S. Clinical experience with chorion-amnion grafts used as biological dressing / S. Simco, R. Klen, J. Babic // Basic. Probl. Bums. — Berlin, 1975. – P.40.

- Tappeiner H., Jodlbauer A. Die sensibilizierende Wirkung fluorescierender Substanzen. Leipzig: FCW Vogel; 1907. – P.520.

- Wollensak G., Spoerl E., Seiler T. Riboflavin/ultraviolet–a–induced collagen crosslinking for the treatment of keratoconus // Am. J. Ophthalmol. — 2003. — V. 135, N 5. — P. 620-627.

- Whitcher, J. Corneal blindness: a global perspective / John P. Whitcher, M. Srinivasan, Madan P. Upadhyay // Bulletin of the World Health Organization. – 2001. – № 79. – P. 214–221.[schema type=»book» name=»СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ РОГОВИЦЫ» description=»Целью работы является изучение язвенных поражений роговицы с определением методов лечения для повышения эффективности реабилитации пациентов. Для реализации поставленной цели использованы литературные и клинические исследования отечественных и зарубежных авторов. Приводится характеристики и анализ различных видов язв роговицы, зависимость их течения от этиологического фактора; отражены методы диагностики с учетом характера поражения роговицы. Кратко представлены основные направления консервативного лечения язвенного процесса и возможности современных разработок по использованию кросслинкинга и диодного лазера при данной патологии. Акцентировано внимание на эффективности лечения при использовании различных вариантов кератопластики, аутоконъюнктивопластики, и пересадка аиниотической мембраны, для применения которых необходима разработка дифференцированной тактики с учетом клинико-диагностических данных.» author=»Ченцова Екатерина Валериановна, Вериго Елена Николаевна, Хазамова Айзанат Иманшапиевна, Яни Елена Владимировна » publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2016-12-28″ edition=»euroasia-science.ru_26-27.02.2016_2(23)» ebook=»yes» ]