В России сегодня изучение качества жизни (в частности детей) происходит очень интенсивно. При этом используют как переводные адаптированные опросники, так и оригинальные, созданные с учетом условий нашей действительности.

Критерии здоровья и нездоровья в нашей стране уже достаточное время находятся в поле дискуссий и полемик. И. М. Воронцов, обращаясь к проблеме противопоставления здоровья и болезни, подчеркивал, что «здоровье в абсолютной форме есть идеал, абстракция, и не больше», так как в организме здоровье и болезнь идут рядом и всегда сопутствуют друг другу» [2, с.7].

По мнению З. Липовски, болезнь — «это благо, это подарок судьбы как компромисс между жизнью и смертью, то есть аллегорически болезнь — это «подруга здоровья», а потому «всякая формулировка, определяющая здоровье, будет неполной и неверной, как и всякое определение идеала» [5, с. 91-102].

В разделе «Социальные и медико-биологические проблемы здоровья» профессор С. Б. Тихвинский (1991) пишет: «Здоровый ребенок – комплексная государственная задача; эта проблема не только медицинская, но и социально-гигиеническая, а также психолого-педагогическая. Здоровье ребенка – главная проблема ближайшего и отдаленного будущего нашей страны, так как весь потенциал, все перспективы социального и экономического развития, обеспечения обороноспособности, высокого уровня жизни, науки и культуры — все это будет итогом достигнутого здоровья детей, их физической и интеллектуальной работоспособности» [3, с. 31].

Однако для того, чтобы помочь, необходимо ответить на вопрос: «Что такое здоровье?», «Чему помогать?», «Каковы критерии эффективности?».

В связи с этим С.Б. Тихвинский приходит к тому, что здоровье — это стабильное состояние полного физического, духовного и социального благополучия, гармоничной саморегуляции и динамического равновесия со средой, при отсутствии болезней и физических дефектов [3, с.32].

Наряду с «объективным здоровьем», чему соответствует приведенное выше определение, С.Б. Тихвинский выделяет понятие «субъективное здоровье», к чему он относит субъективные ощущения благополучия или неблагополучия в организме, которые могут не иметь объективного подтверждения. Если к последнему добавить и субъективитет по отношению к окружающему миру, то мы максимально приблизимся к стандартному понятию качество жизни (QОL).

И.М. Воронцов считает разумным отказаться от попыток измерения здоровья и заявлений о нем как об абсолюте, избрав более реальную почву осмысления: измерение риска утраты здоровья для здоровых и риска инвалидизации и смерти для больных [2, с.8]. Таким образом, автор выводит нас к компромиссному понятию качества жизни, решающему эту проблему и не случайно принятому и стандартизованному в мировой практике, которое противопоставляется традиционному понятию здоровья, оценивающемуся по заболеваемости, смертности, физическому развитию, продолжительности жизни без рассмотрения его как социального феномена.

Изучение здоровья на основе определения адаптивности и качества жизни сегодня важно как для детей-инвалидов и детей с различными хроническими заболеваниями, так и для здоровых детей, т.к. позволяет следить за динамикой различных видов жизнедеятельности ребенка, по изменениям его поведения и ощущений уловить появление негативных процессов на ранних стадиях их развития, разобраться (в определенных пределах) с возможными причинами ухудшения качества жизни ребенка и проследить за результативностью принимаемых коррекционных мер.

Наличие риска болезни или само заболевание при нахождении ребенка в разных условиях среды не однозначно: в плохих условиях проживания, при низком социальном и экономическом статусе семьи, в дисфункциональных семьях может сопровождаться нарушением качества его жизни в разной степени и тем способствовать прогрессированию болезни и отягчению ее последствий для дальнейшей жизни. И наоборот – в хороших условиях среды, при достаточном питании, уходе и медицинском обслуживании, при использовании навыков здорового образа жизни проявления болезни могут уменьшаться, компенсироваться и даже вообще не сказываться в виде ограничения качества жизни ребенка.

В определении качества жизни есть важный для индивидуума аспект – это субъективность показателей со стороны взрослого или ребенка. В диаде здоровье-нездоровье личность может занимать активную или пассивную позицию, и регулировать субъективное восприятие качества жизни. Для ребенка дело обстоит значительно сложнее, так как он еще сильно зависим от средовых и семейных факторов, не в состоянии регулировать многие процессы, в том числе социальные и психологические. Поэтому субъективное восприятие ребенком своего функционирования, здоровья и качества жизни является серьезным моментом для выявления особенностей его медико-биологической и социальной адаптации [4, с.42].

С помощью опроса, касающегося качества жизни, возможно выделить разные онтогенетические критерии здоровья-нездоровья и установить наиболее важные из них, особенно на ранних стадиях онтогенеза − максимально ранимых и важных для последующего развития детей.

Оценка качества жизни — физического, психо-эмоционального и социального функционирования, с учетом факторов социализации и заболеваний ребенка — призвана способствовать выявлению медико-биологической и социальной адаптации детей разных возрастов и разных социальных групп. Выявленные параметры могут служить в качестве популяционных показателей качества жизни указанных контингентов в современных условиях, способствовать выявлению потребностей общества в обеспечении семей и детей на наиболее ранней стадии дезадаптации в определенных видах и объемах медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи [4, с.49].

Социальное расслоение общество сегодня достаточно велико. По некоторым исследованием жизнь детей городской и сельской местности так же сильно отличается.

По данным Институту Демографии НИУ «Высшая школа экономики» сегодня 72% россиян — городские жители, но родились в городах только 55%. Люди из сел устремились в города, по оценкам большинства, в городе жить удобнее (52%) и интереснее (63%), к тому же там проще обеспечить себя и семью (56%). Главное же преимущество сельской жизни — безопасность и экологичность. (67%).

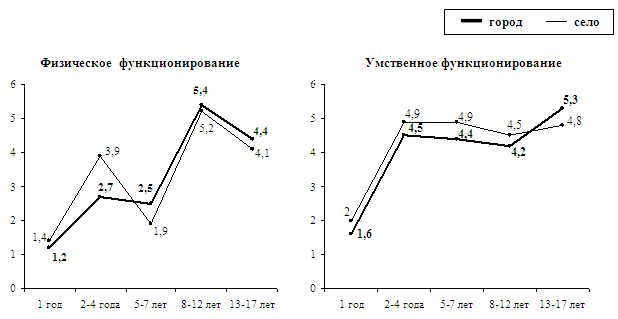

Изучение медико-социальной адаптации детей и подростков городов и сем нами проводилось с помощью оригинальных возрастных опросников «Качества жизни» на территории РФ, 5 000 детей и подростков в возрасте от одного года до 17 лет . Были получены следующие результаты (рис 1.).

Рисунок 1. Повозрастные балльные показатели качества жизни детей города и села (популяционные показатели)

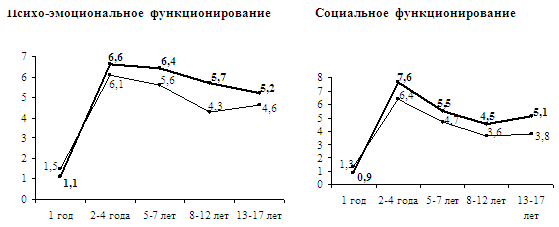

Как следует из приведенных данных, качество жизни детей, семьи которых проживают в сельской местности, хуже, чем у городских жителей, что проявляется превышением балльной оценки проблем по физическому функционированию в возрасте первого года жизни ребенка (+16%) и 2-4 лет (+44%), умственного функционирования в возрасте 1-12 лет(+25%; +8%; +11%; + 7%); психо-эмоционального функционирования на протяжении трех возрастных периодов от 2-х до 12-ти лет (+ 26%; +4%; +23%) и социального функционирования в возрасте 2-4 лет +28%). В то же время у городских детей имеются более выраженные проблемы с физическим и социальным функционированием на протяжении 5-17 лет и умственным и психо-эмоциональным функционированием в возрастном периоде 13-17 лет.

Таким образом, у сельских детей более выражена физическая, психическая и социальная дизадаптация и наблюдается это в период раннего детства. Дизадаптационные проявления у городских детей проявляются позднее и в подростковом возрасте они просматриваются по всем четырем исследуемым показателям качества жизни, свидетельствующим о нарушении у них как медико-биологической, так и социальной адаптации.

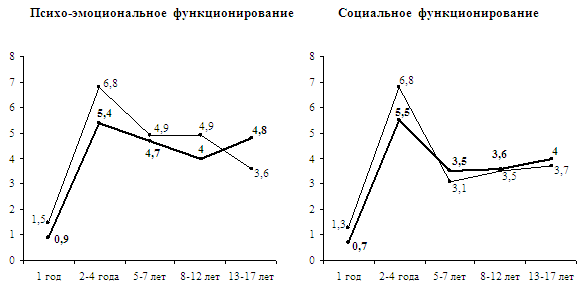

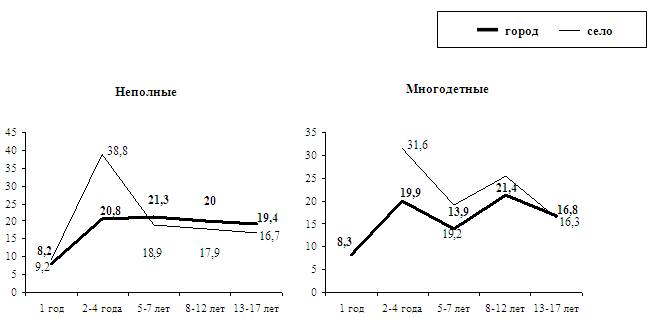

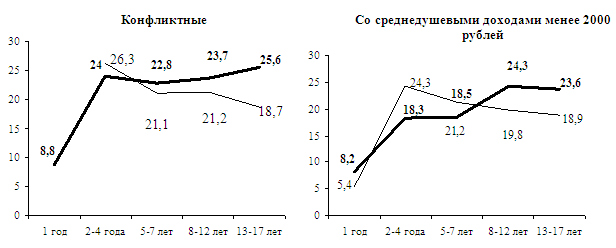

Была проведена так же оценка качества жизни детей проживающих в городской и сельской местности в сопоставлении с различными проблемами воспитывающих их семей (полные и неполные, многодетные, конфликтные, малообеспеченные, пьющие, имеющие правонарушителей), которая выявила их четкую взаимозависимость во всех возрастах у детей и подростков.

В возрасте первичной социализации ребенка (2-4 года) максимально страдает качество жизни детей из неполных сельских семей (по сравнению с популяционным показателем этого периода превышение суммарного балла наибольшее и равно +80,5%), из сельских же многодетных семей (+47,0%), из сельских семей с правонарушителями (+30,1%), конфликтующими членами (+22,3%) и низкими среднедушевыми доходами (+13,0% по сравнению с популяционными показателями в этом возрастном периоде).

Среди городских семей нарушения адаптивности и качества жизни детей 2-4 лет (когда показатели функционирования определяются более высокими баллами, чем в популяции) регистрируется только в семьях пьющих и конфликтных (+24,0 и +12,1, соответственно).

Рисунок 2. Сравнение суммарной балльной оценки качества жизни детей

города и села из проблемных семей.

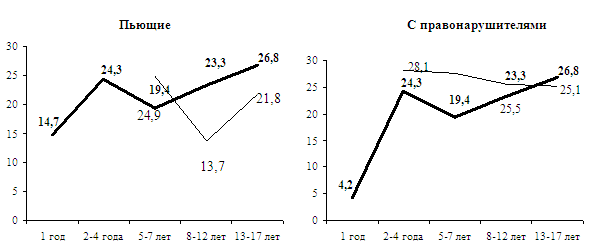

В подростковом возрасте, максимально негативное влияние неблагополучной семьи на качество жизни ребенка наблюдается в городской среде. При этом на его функционирование наибольший отпечаток накладывает наличие в семье пьющих и правонарушителей (по сравнению с популяционным уровнем +50,5%) и конфликтные отношения в семье (+43,8% по сравнению с популяционным возрастным показателем). Нарушения качества жизни подростков села (превышение возрастного популяционного уровня) наступают в этом возрасте в семьях правонарушителей (+41%), пьющих (+22,5%) и в меньшей степени – при низких доходах (+6,2%) и в конфликтных семьях (+5,1%). Отдельно можно выделить негативное влияние на качество жизни детей, проживающих в семьях, где есть проблема жилья (рис 3.).

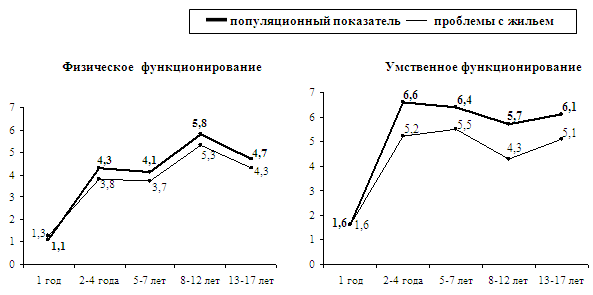

Рисунок 3. Повозрастные показатели качества жизни детей в семьях с проблемами жилья

Как следует из приведенного рисунка, негативное влияние на качество жизни детей, проживающих в семьях, где есть проблема жилья, в наибольшей степени отражается на умственном функционировании ребенка после двухлетнего возраста (по сравнению с повозрастными популяционными показателями +26,9%; +16,4%; + 32,6% и +19,6%), а также на психо-эмоциональном и социальном функционировании в те же возрастные периоды (+8,2%; +17,95; +32,6%; +13,0% и +18,8%; +17,1%; +25,0%; 34,2%, соответственно).

Таким образом, мы можем говорить о том, что условия проживания детей и подростков, в частности в городской и сельской местности сказываются на качестве их жизни. Уровень умственного и эмоционального функционирования у детей сел значительного выше, чем у детей городской местности. В старшем подростковом возрасте дети сельской местности себя ощущают значительно более уязвленными во всех параметрах по отношению к детям городской местности. Все негативные явления, связанные с проблемами функционирования семей отрицательно сказываются на качестве жизни детей городской и сельской местности.

Список литературы

- Бахадова Е.В. Неблагополучная семья как фактор формирования девиантного поведения детей //Вопросы психологии. 2009. №1. С. 37-51.

- Воронцов И.М. К обоснованию некоторых общеметодологических и частных подходов для формирования валеологических концепций в педиатрии и педологии. В кн. Методология и социология педиатрии. Под ред. С.С. Сизова, Г.Г.Ершова. СПб.,1991. С. 5-27.

- Тихвинский С.Б. Социальные и медико-биологические проблемы здоровья В кн. Методология и социология педиатрии. Под ред. С.С. Сизова, Г.Г.Ершова. СПб.,1991. С.27-42.

- Цыбульская И.С. Медико-социальные аспекты формирования здоровья детей. – Тверь, 2013. – 288 с.

- Lipovski Z. I .Physical illness ,the individual and the Coping Process.-Psych. ,1970. Vol.1, p. 91-102.[schema type=»book» name=»КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ » description=»В статье рассматриваются актуальные медико-социальные подходы к изучению жизни и здоровья детей городской и сельской местности с точки зрения их качества жизни. Представленные результаты исследований позволяют сделать значимые выводы о проблемах и их различиях у данных категорий детей. » author=»Цыбульскя Инна Сергеевна, Бахадова Елена Викторовна» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-02-03″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_26.09.15_10(18)» ebook=»yes» ]