Азотфиксация является важнейшим звеном в глобальном цикле азота и наряду с фиксацией углекислого газа обеспечивает продуктивность биосферы в целом [1, с. 259]. Многие природные экосистемы лимитированы по доступным соединениям азота, что придает процессу азотфиксации особое значение в круговороте биогенных элементов. Традиционно основное внимание исследователей было направлено на изучение симбиотической азотфиксации в связи с ее значимостью для сельского хозяйства [6, с. 3]. Однако за последние годы было убедительно показано, что диазотрофия широко распространена среди прокариот, и микроорганизмы, способные фиксировать молекулярный азот, присутствуют практически во всех экосистемах, не связанных с агрокультурой. Именно способность к азотфиксации дает возможность прокариотам существовать в эконишах с крайне низким содержанием азота, а также обогащать окружающую среду азотными соединениями [7, с. 41]. Несмотря на большую экологическую и практическую значимость процесса азотфиксации, до настоящего времени остаются малоизученными вопросы, связанные с оценкой биоразнообразия, а также морфолого-культуральных и физиолого-биохимических свойств свободноживущих в природных экосистемах бактерий-диазотрофов. В связи с вышеизложенным, изучение особенностей природных изолятов бактерий-азотфиксаторов, выделенных из почв экологически неблагополучных регионов Крыма, является актуальной.

Объектом исследований служили штаммы бактерий, выделенные из образцов степных почв, отобранных в Красноперекопском районе на северной части Крымского полуострова в 2012-2013 гг. методом посева на питательные среды (МПА, среды Эшби, Муромцева, Мак-Конки, Федорова и Федорова в модификации Калининской) с целью первичного скрининга микроорганизмов, способных к диазотрофии [3, с. 31; 4, с. 204].

Культивирование микроорганизмов проводили в термостате в темноте при температуре 30 ± 1 °С в течение 3-4 суток. Из полученных первичных культур стандартными методами выделяли чистые культуры, характеризующиеся высокой интенсивностью роста на селективных питательных средах. Для идентификации выделенных штаммов использовали метод сравнительного анализа нуклеотидной последовательности генов 16S рРНК, с помощью которого установлено, что выделенные изоляты относятся к видам Sphingobacterium multivorum (штамм № 802) и Ochrobactrum anthropi (штамм № 804).

При исследовании особенностей штамма № 802 Sphingobacterium multivorum установлено, что данные бактерии образуют на поверхности МПА и среде Муромцева полупрозрачные, диаметром 0,5–3 мм, выпуклые, круглые, с волнистым краем, блестящие бежевые колонии, на среде Мак-Конки – колонии светло-розового цвета. Пигменты феназин и пиоцианин в среду не выделяются.

При микрокопировании мазков выявлены одиночные или расположенные в виде коротких цепочек мелкие грамотрицательные умеренно подвижные палочки с закругленными концами, проявляющие нитрогеназную и каталазную активность.

Оптимальная температура роста этих бактерий – +25-30 0С, минимальная – +4 0С. Для Sphingobacterium multivorum характерно умеренное образование внеклеточной слизи, а также отсутствие выраженной протеазной активности (желатин не разжижают, не выделяют сероводород). Бактерии штамма № 802 не разлагают твин 80 (полиэтилен гликоль), не гидролизуют крахмал и сахарозу; не растут в присутствии 2,5–6 % NaCl; не проявляют уреазную активность.

При исследовании особенностей штамма № 804 Ochrobactrum anthropi установлено, что данные бактерии образуют на поверхности МПА, средах Муромцева и Мак-Конки полупрозрачные плоские, оводненные, гладкие колонии белого или кремового цвета, на безазотистой среде Эшби формировались прозрачные бесцветные колонии (рис. 1). Пигменты феназин и пиоцианин в среду не выделяются.

Рис.1. Рост колоний Ochrobactrum anthropi на поверхности МПА.

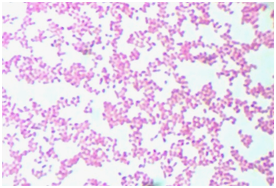

При микрокопировании мазков выявлены одиночные или расположенные в виде коротких цепочек мелкие грамотрицательные подвижные (перитрихи) палочки с закругленными концами (рис. 2). Капсула вокруг клеток не заметна.

Рис. 2. Микропрепарат Ochrobactrum anthropi, окраска по Граму (900×)

Метаболизм Ochrobactrum anthropi аэробного типа, растут бактерии в диапазоне температур от +4 до +37 0С. При нанесении на поверхность колоний 3 % перекиси водорода наблюдалось выделение пузырьков кислорода, что указывает на выраженную каталазную активность данных микроорганизма. На питательной среде Хью-Лейфсона исследуемые бактерии окисляли D-глюкозу. При проведении биохимических тестов по утилизации углеводов установлено, что бактерии Ochrobactrum anthropi, штамм № 804 ферментировали L-(+)-арабинозу, а также утилизировали L-(+)-рамнозу, D-(+)-рафинозу, D- (+)-галактозу и сахарозу, но не разлагали D-(+)-лактозу. D-(-)-фруктозу, D-(+)-ксилозу, D-(+)-мальтозу (рис. 3).

Рис. 3. Биохимические тесты по утилизации углеводов Ochrobactrum anthropi

Бактерии Ochrobactrum anthropi, штамм № 804 окисляли только этиловый спирт, но не разлагали дульцит, D-(+)-сорбит и D-(-)-маннитол; росли в присутствии цитрата натрия и 2,5% NaCl, т.е. проявляли умеренную галофильность; осуществляли гидролиз крахмала, но не утилизировали твин 80; индол не образовывали; наличие протеолитической активности при росте в жидких питательных средах на основе горохового экстракта с добавлением пептона и тиосульфата натрия проявлялось в выделении H2S и гидролизе желатина; обладали выраженной каталазной, уреазной и нитрогеназной активностью, а также способностью к образованию нитритов.

Максимальная интенсивность роста Ochrobactrum anthropi отмечена на питательной среде Калининской с добавлением мелассы и микроэлементов (30×1010КОЕ), минимальная – на среде Федорова без добавления мелассы и микроэлементов (15×1010КОЕ).

Рис. 4. Тест на наличие уреазы у Ochrobactrum anthropi

Оба исследованных штамма не обладают фитотоксичностью (не подавляют всхожесть семян, не ингибируют развитие корней и надземных вегетативных органов растений).

В ходе проведенных экспериментов установлено, что бактерии Ochrobactrum anthropi № 804 способны разлагать 2 % глифосат (N-(фосфонометил)-глицин, C3H8NO5P) – неселективный системный гербицид, использующийся для борьбы с сорняками, особенно многолетними. Этот препарат занимает среди гербицидов первое место в мире по производству. В России он известен под торговыми названиями «Раундап», «Глисол», «Торнадо» и «Ураган» [5, с. 50]. Глифосат применяется на посевах широкого спектра сельскохозяйственных культур, в садах и парках, в водном и лесном хозяйстве, на различных стадиях роста: до всходов и после всходов сельскохозяйственных культур (в качестве гербицида) и перед сбором урожая (в качестве десиканта) [2, с. 87]. Хотя производители приводят доказательства безопасности гербицидов на основе глифосата, независимыми исследователями было показано, что этот препарат изменяет почвенную экосистему, влияя на состав и активность микрофлоры, увеличивает восприимчивость культурных растений к болезням, способствует аккумулированию тяжелых металлов в водных экосистемах, оказывая вредное воздействие на гидробионтов. При попадании в организм млекопитающих он приводит к нарушениям функций ряда органов. Глифосат, накапливаясь в почве вследствие сорбции и миграции, может сохраняться в ней в течение нескольких лет [8, с. 6].

Наличие активных ферментных систем катаболизма устойчивых и токсичных соединений неприродного происхождения (ксенобиотиков, в частности таких гербицидов, как глифосат) в сочетании с их способностью к азотфиксации является основанием для включения Ochrobactrum anthropi, штамм № 804 в состав биопрепаратов, способствующие процессам биоремедиации почв и обогащению их доступными для растений соединениями азота.

Таким образом, идентифицированные как представители видов Sphingobacterium multivorum (штамм № 802) и Ochrobactrum anthropi (штамм № 804) изоляты бактерий, выделенные из степных почв Красноперекопского района Республики Крым, обладают выраженной способностью к азотфиксации. Изучение особенностей данных штаммов позволило выявить их основные морфолого-культуральные и физиолого-биохимические свойства, отличающие исследуемых бактерий от других родственных изолятов. Особый интерес представляет собой способность штамма Ochrobactrum anthropi к биодеструкции глифосата, поскольку известны лишь немногие штаммы-деструкторы, способные минерализовать данное соединение. Общая эффективность таких штаммов не всегда высока, поэтому поиск и выделение новых штаммов-деструкторов, таких как штамм № 804 Ochrobactrum anthropi, обладающих эффективным мультиэнзимным комплексом, является актуальным направлением оптимизации биологического земледелия.

Список литературы

- Голубятников Л.Л., Мохов И.И., Елисеев А.В. Цикл азота в земной климатической системе и его моделирование. Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2013. Т. 49. № 3. С. 255-270.

- Кузнецова Е. М., Чмиль В. Д. Глифосат: поведение в окружающей среде и уровни остатков. Современные проблемы токсикологии. 2010. № 1. – С. 87-95.

- Основные микробиологические и биохимические методы исследования почвы: методические рекомендации. Под ред. Ю.М. Возняковской. Л.: ВНИИСХМ, 1987. – С. 31.

- Руководство к практическим занятиям по микробиологии. Под ред. Н.С. Егорова. М.: МГУ, 1995. – С. 202-208.

- Свиридов А. В., Леонтьевский А. А. Пути утилизации глифосата почвенными штаммами-деструкторами Ochrobactrum anthropi GPK 3 и Achromobacter sp. MPS 12A. Материалы VI Московского международного конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы развития». М., 2011. – С. 50-60.

- Сорокин И.Д. Диазотрофы содовых солончаков. Автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. биол. наук. М, 1997. – 26 с.

- Умаров М.М., Кураков А.В., Степанов А.Л. Микробиологическая трансформация азота в почве. М.: ГЕОС. – 139 с.

- Шушкова Т.В. Биодеструкция глифосата почвенными бактериями. Дис. на соискание уч. степ. канд. биол. наук. Пущино, 2010. – 128 с.[schema type=»book» name=»ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННЫХ ДИАЗОТРОФОВ ИЗ РОДОВ OCHROBACTRUM И SPHINGOBACTERIUM » author=»Сидякин Андрей Иванович, Ширина Анна Олеговн, Отурина Ирина Павловна» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-04-21″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_ 28.03.2015_03(12)» ebook=»yes» ]